Kisah tentang Kapten Willem van den Berg nakhoda kapal S.S. Swartenhondt ini juga menggambarkan dengan baik posisi strategis dan penting dari Pelabuhan Donggala dalam peta perniagaan dunia di masa lampau. Pelabuhan dengan sejarah yang panjang dan jejaring yang telah mengglobal tersebut harus menerima kenyataan pahit karena dihancurkan justru oleh kebijakan politik bangsanya sendiri.

BAGIAN KEEMPAT: JEJAK TOKOH DALAM SEJARAH

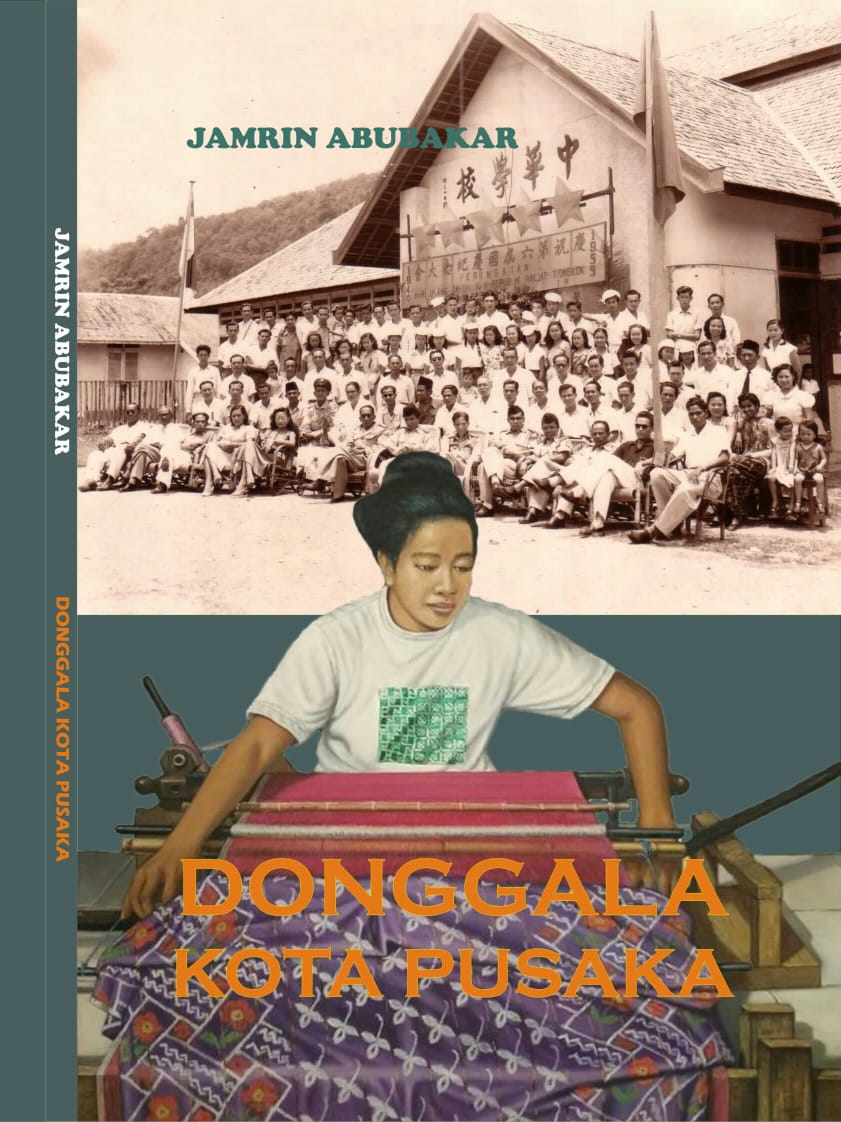

Pada bagian keempat ini saya tertarik dengan tulisan Jamrin mengenai dua sosok yang berpengaruh besar terhadap pertumbuhan kultur urban di Kota Tua Donggala di masa lampau, yaitu Tuan Tjoa dan para Mandor Pelabuhan. Bukan berarti tokoh-tokoh dari Kerajaan Banawa, H.O.S. Tjokroaminoto dan Sarekat Islam yang dibangunnya di Kota Donggala sejak tahun 2017 dan kedatangan Buya Hamka yang menginisiasi berdirinya Muhammadiyah tidak penting, namun dalam beberapa diskusi lainnya hal ini juga sudah membahasnya.

Tidak banyak informasi yang diketahui oleh publik tentang sosok Tuan Tjoa keturunan etnis Tiong Hoa namun berkewarganegaraan Belanda namun tinggal menetap di Kota Tua Donggala hingga akhirnya wafat dan dikebumikan di Surabaya pada tahun 1958.

Tuan Tjoa yang bernama asli Tjoa Lean Boen lahir di Maros Sulawesi Selatan 1904 adalah pemimpin Borsumij (Borneo Sumatra Maatchappij) sebuah perusahanan perdagangan Hindia Belanda, yang kemudian di nasionalisasi setelah kemerdekaan Indonesia dan berganti nama menjadi PN. Budi Bhakti. Posisi strategis dan penting dari Borsumij, menjadikan Tuan Tjoa menjadi bagian dari elit kekuasaan di Kota Donggala kala itu, bersama Pejabat Pemerintahan Belanda dan Raja Banawa serta saudagar kaya keturunan Arab, Husen Badjamal.

Dalam buku ini, walau singkat namun padat dan detil, Jamrin mengangkat biografi Tuan Tjoa dengan baik.

Masih pada bagian keempat dari buku ini, Jamrin juga mengangkat kisah tentang “Mandor Pelabuhan : Elite yang hilang di Donggala“. Para Mandor Pelabuhan tidak bisa dipisahkan dari masa kejayaan Pelabuhan Donggala di masa lampau. Mereka yang menyandang predikat Mandor adalah orang-orang pilihan melalui proses panjang dan tempaan pengalaman yang bekerja dari bawah hingga mampu memahami mekanisme kerja kepelabuhanan, memiliki kharisma, kemampuan memimpin dan manajerial serta mendapatkan kepercayaan dari para pengusaha dan buruh yang dipimpinnya.

Para Mandor secara langsung memberikan kontribusi sangat besar terhadap pertumbuhan ekonomi, politik, pendidikan dan sosial kultural di Kota Donggala. Masa-masa keemasan para Mandor kemudian ikut meredup seiring dengan dipindahkannya Pelabuhan Donggala di tahun 1978 ke Pantoloan yang diresmikan oleh Menteri Perhubungan RI, Rusmin Nuryadin.

BAGIAN KELIMA: PENDIDIKAN DAN BUDAYA

Catatan tertua tentang Tenun Donggala dapat ditemukan dalam buku The Narrative of Captain David Woodard yang ditulis oleh William Vaughan terbit di London tahun 1804. Dalam buku itu dituliskan kisah David Woodard, seorang Kapten Kapal Amerika Enterprise yang mengalami penyanderaan antara tahun 1793 – 1795 di Donggala.

Pada salah satu bagian buku tersebut, David Woodard mengisahkan tentang Orang-Orang Melayu di Travalla ( tanpa menyebut etnis) yang membuat sendiri kain yang mereka kenakan dengan cara di tenun. Woodard juga mengisahkan bahwa pembuatan kain tenun tersebut dari bahan kapas yang berkualitas dan melimpah. Lokasi yang bernama Travalla itu kini dikenal dengan nama Tovale, salah satu desa di wilayah Kecamatan Banawa Tengah di Kabupaten Donggala. Nama Donggala itu sendiri oleh Woodard disebut dengan Dunggaly.

Masih pada bagian kelima dari buku ini, Jamrin juga membuat catatan penting tentang bioskop. Sejak film pertama berdurasi 46 detik yang dibuat oleh dua bersaudara asal Perancis, Louise dan Auguste Lumiere yang juga mengembangkan kamera sekaligus proyektor pada 1890-an, filem dan bioskop tumbuh subur diseluruh belahan dunia. Walaupun dalam catatan Guiness Book Of Records, film pertama di dunia adalah karya Louis Le Prince tersebut berjudul Roundhay Garden Scene, berdurasi 2 detik yang menampilkan adegan di taman.

Memasuki awal abad ke 20, film dan bioskop juga tumbuh dan berkembang di Nusantara. Bioskop-bioskop tersebut awalnya tumbuh di kota-kota pelabuhan, termasuk di Kota Donggala, yang kemudian membentuk kultur urban ditengah masyarakatnya. Pada sub-bagian yang diberi tajuk “Apollo Theater hingga Muara – Bioskop Pertama dan Terakhir”.

Jamrin menulis tentang pasang surut bioskop di Kota Tua Donggala di masa lampau, hingga kemudian tak ada lagi bioskop yang beroperasi. Mengutip beberapa catatan sejarah tentang bioskop dari berbagai sumber, bioskop pertama yang berdiri di Kota Donggala adalah Apollo Theater yang telah beroperasi pada tahun 1936.

Di kurun waktu yang sama, Kota Donggala juga telah bertandang kelompok tonil (sandiwara) Dardanella dengan bintangnya Devi Dja yang sangat terkenal pada masa itu. Data-data sejarah yang dikumpulkan Jamrin tersebut telah menunjukkan bahwa Kota Donggala sejak awal abad ke-20 telah menjadi jejaring seni pertunjukan modern di Nusantara.

Di bagian akhir dari buku ini, Jamrin mengulas sebuah event budaya yang bertajuk “To Donggalae” di mana saya bersama Almarhum Tanwir Pettalolo, Jamrin Abubakar dan Johar Effendi Hi. Malik bekerjasama dengan Egbert Wits (Belanda-Yayasan Kelola), Dr. Sadiah Nynke Boonstra (Belanda-Historian dan Kurator Museum), Gea Smidt (Belanda-PeerGroup Localitettheatre Noord Nederland) dan Ibed Surgana Yuga (Bali-Yogyakarta-Sutradara Teater Komunitas Seni Teku) bersama masyarakat Kota Donggala.

Event budaya To Donggalae yang dilaksanakan pada tahun 2016 tersebut digagas untuk membangkitkan kembali spirit kultural di Kota Tua Donggala sekaligus menjadikan kota ini sebagai destinasi budaya dengan mengangkat potensi city heritage yang milikinya. Namun sayang event yang diharapkan menjadi perhelatan budaya dua tahunan ini harus terhenti ketika bencana gempa bumi, tsunami dan likuifaksi terjadi di tahun 2018 yang lalu.

***

Seperti keris dan pamornya, Kota Tua Donggala adalah salah satu pusaka penting yang harus dijaga dan dirawat. Namun, keris yang pamornya dikenal hingga ke belahan lain dunia ini harus kehilangan kesaktiannya. Kesaktian pada dasarnya memang tidak terletak pada keris dan pamornya itu sendiri, namun berada pada siapa pemilik keris tersebut. Demikian pula dengan Kota Tua Donggala, pamor kota ini masih tetap dikenal hingga ke mancanegara, namun sangat disayangkan pemiliknya kini tidak lagi punya “kesaktian” seperti para pendahulunya.

Kota ini seperti keris pusaka dengan pamor yang kuat tetapi berada ditangan generasi yang tidak memiliki kesaktian lagi. Tulisan Jamrin ini menyentak kita untuk bercermin dan melihat betapa warisan pusaka yang kita miliki hari ini telah kita telantarkan begitu saja, berdebu dan mulai lapuk disudut ruangan tanpa tahu kegunaannya. Warisan pusaka yang secara diam-diam telah kita gadaikan.

Buku ini seakan menjadi warangka atau sarung keris pusaka, yang menceritakan bagaimana pamor dari keris itu sendiri. Buku karya Jamrin Abubakar ini menjadi mengajak kita untuk sekali lagi menghunus keris pusaka bernama Donggala untuk membiarkan pamor kejayaannya kembali memberi inspirasi bagi generasi muda saat ini dan masa akan datang yang akan mewarisi keris pusaka bernama Donggala ini.

Semoga semua usaha dan kerja keras tanpa pamrih Jamrin Abubakar yang berwujud sebuah buku ini memberi inspirasi dan dan berguna bagi kembalinya kejayaan Donggala Kota Pusaka. ***